What’s New

2025.02.20お知らせ

岡山大学教育学部附属特別支援学校で防災教室を実施しました~防災教室実施リポートVol.19~

この度、令和6年10月4日(金)に、岡山大学教育学部附属特別支援学校にて小学部、中学部、高等部の全校児童・生徒58名を対象とした、災害時に避難所での生活を送ることになった場合の食事について学ぶ防災教室を実施しました。

岡山大学教育学部附属特別支援学校は知的障害特別支援学校として、知的障害をもつ児童・生徒の自立と社会参加を目指した教育を行っており、令和6年度から、生徒一人ひとりに防災かばんを準備する取組を始めました。その中に備蓄食としてアルファ米の白飯とおにぎり、レトルトカレーを入れていました。しかし、先生方や保護者の方はアルファ米を食べたことがない児童・生徒が、「安心して美味しく食べることができるだろうか」「携帯おにぎりは児童・生徒には食べにくいのではないだろうか」と不安を感じていましたので、今回はそれを確かめる目的もありました。

当日の防災教室では災害時は避難所で食事をする可能性があることを伝え、具体的にどのような種類の非常食があるかを説明した後、アルファ米の製造過程を動画で視聴し学びました。

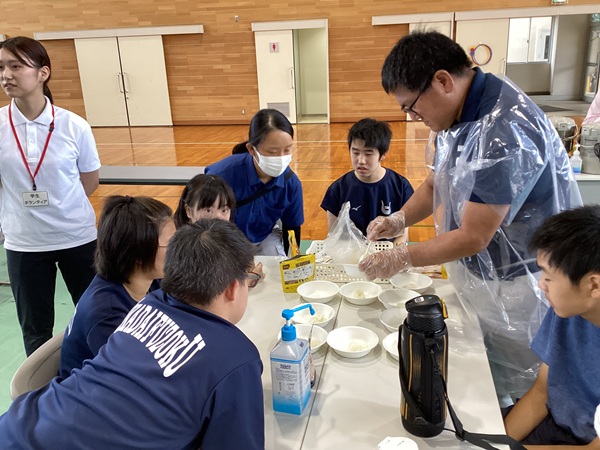

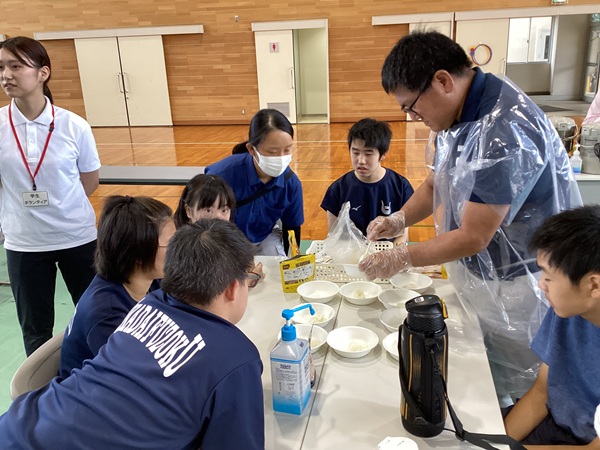

その後、先生方が「CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット」「携帯おにぎり鮭」を実際に児童・生徒に作り方を見せながら調理しました。高等部の生徒は自分で手を動かして、うまく作ることができていました。

児童・生徒たちは炊飯器やお鍋を使わずに、お湯だけで調理ができる様子を間近で見ることで、「災害時の食事はこのように調理すれば良いんだ」と具体的なイメージをもつことができたようです。

カレーライスとおにぎりが出来上がるまでの間に、避難時に全員が同じものを食べられるための工夫であるアレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用の商品づくりやフードダイバーシティの取り組みを伝えました。

お待ちかねの試食タイムです。「普段と違う食事になると、食べられないのではないか」と大人たちは心配していましたが、「美味しい!」と笑顔で食べてくれ、全員完食でした。非常食を「美味しいもの」「他にも非常食を食べてみたい」「うどんが好きだから試してみたい」と抵抗なく受け入れられた児童・生徒が多かったことには、安心しましたし、児童・生徒たちの順応性に少し驚かされました。

今回の防災教室では、知的障害をもつお子さんにとっても、災害時の避難所での食事を「自分ごと」として知る良い機会になったと思います。

是非これからも、非常食を身近に、そして楽しく体験しながら防災について学んでいってもらえたらと願っています。

尾西食品は今後とも各地域や自治体との連携を図りながら、非常食を通じて、被災体験のない子ども達にも災害の備えを自分事として意識してもらえるような啓発活動をしてまいります。

■尾西食品の防災教室について■

昨年より、SDGsの課題解決や探究学習を実施している学校から、企業取材や防災教室の依頼が増えており、そうした教育現場の要請にこたえるべく、新しい体験型の“防災教室”として、オンラインでも受講可能な講座を実施しております。

※「防災教室」 詳細はこちら https://www.onisifoods.co.jp/school/

東日本大震災を契機として、企業や学校でも防災への取り組みが進む中、2020 年より文科省指導要領の改訂に伴い、新しい時代に対応する「防災教育」が掲げられ、教科書・マニュアルにとどまらない「主体的」な学びが求められております。尾西食品では学校や企業と連携し、「非常食」を通じて未来を担う子ども達に防災や備えの大切さを「体験」しながら知ってもらう活動や取り組みを進めています。

岡山大学教育学部附属特別支援学校は知的障害特別支援学校として、知的障害をもつ児童・生徒の自立と社会参加を目指した教育を行っており、令和6年度から、生徒一人ひとりに防災かばんを準備する取組を始めました。その中に備蓄食としてアルファ米の白飯とおにぎり、レトルトカレーを入れていました。しかし、先生方や保護者の方はアルファ米を食べたことがない児童・生徒が、「安心して美味しく食べることができるだろうか」「携帯おにぎりは児童・生徒には食べにくいのではないだろうか」と不安を感じていましたので、今回はそれを確かめる目的もありました。

当日の防災教室では災害時は避難所で食事をする可能性があることを伝え、具体的にどのような種類の非常食があるかを説明した後、アルファ米の製造過程を動画で視聴し学びました。

その後、先生方が「CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット」「携帯おにぎり鮭」を実際に児童・生徒に作り方を見せながら調理しました。高等部の生徒は自分で手を動かして、うまく作ることができていました。

児童・生徒たちは炊飯器やお鍋を使わずに、お湯だけで調理ができる様子を間近で見ることで、「災害時の食事はこのように調理すれば良いんだ」と具体的なイメージをもつことができたようです。

カレーライスとおにぎりが出来上がるまでの間に、避難時に全員が同じものを食べられるための工夫であるアレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用の商品づくりやフードダイバーシティの取り組みを伝えました。

お待ちかねの試食タイムです。「普段と違う食事になると、食べられないのではないか」と大人たちは心配していましたが、「美味しい!」と笑顔で食べてくれ、全員完食でした。非常食を「美味しいもの」「他にも非常食を食べてみたい」「うどんが好きだから試してみたい」と抵抗なく受け入れられた児童・生徒が多かったことには、安心しましたし、児童・生徒たちの順応性に少し驚かされました。

今回の防災教室では、知的障害をもつお子さんにとっても、災害時の避難所での食事を「自分ごと」として知る良い機会になったと思います。

是非これからも、非常食を身近に、そして楽しく体験しながら防災について学んでいってもらえたらと願っています。

尾西食品は今後とも各地域や自治体との連携を図りながら、非常食を通じて、被災体験のない子ども達にも災害の備えを自分事として意識してもらえるような啓発活動をしてまいります。

■尾西食品の防災教室について■

昨年より、SDGsの課題解決や探究学習を実施している学校から、企業取材や防災教室の依頼が増えており、そうした教育現場の要請にこたえるべく、新しい体験型の“防災教室”として、オンラインでも受講可能な講座を実施しております。

※「防災教室」 詳細はこちら https://www.onisifoods.co.jp/school/

東日本大震災を契機として、企業や学校でも防災への取り組みが進む中、2020 年より文科省指導要領の改訂に伴い、新しい時代に対応する「防災教育」が掲げられ、教科書・マニュアルにとどまらない「主体的」な学びが求められております。尾西食品では学校や企業と連携し、「非常食」を通じて未来を担う子ども達に防災や備えの大切さを「体験」しながら知ってもらう活動や取り組みを進めています。