火を使わない『餅の素』

明治32年鳥取県に生まれた創業者の尾西敏保(はるやす)は、中学を中退し、蒸気機関車の助手を経て、第一次世界大戦末期に呉(くれ)の海兵団に入隊します。

大正10年海軍機関学校に入学した尾西敏保は、電気工学を専攻。また、列強各国による軍事拡張時代を背景に、技術開発の進められた潜水艦の乗務員に必須の電気関連技術を学ぶため、海軍潜水学校へ進学しました。その後、潜水艦に乗務、昭和7年に退役します。

食品の開発とは無関係であるかのような蒸気機関車や潜水艦での経験が、のちのアルファ米の誕生に大きな影響を与えました。

昭和9年大阪の製薬会社に入社した尾西敏保は、東京での常宿が澱粉化学の研究者が頻繁に集う場所であったため、ここで米の主成分であるデンプンに関する知識を徐々に高めます。

昭和10年には、尾西食品の前身である尾西食品研究所を設立。火を使わず、水を注ぐだけでつきたてのお餅になる「即席餅の素」や「葛練りの素」といった製品を開発しました。これらは、戦時下の日本において軍事食糧として納入され、大変好評を得ました。

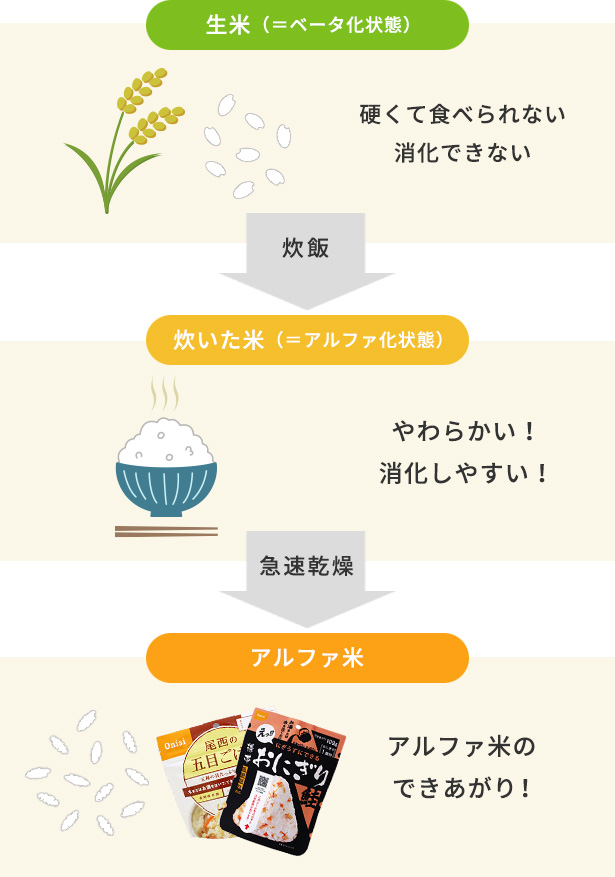

炊かずに食べられるごはん『アルファ米』

その後、尾西敏保は食糧不足にあえぐ戦線の兵士のために、アルファ米の開発を進めました。洗わず、煮炊きせず、水を注ぐだけで米飯に戻り、軽量で保存性に優れたアルファ米。

その量産化を目指し開発に取り組んでいたところ、昭和18年に大阪大学産業科学研究所の故二国博士が、当社の乾燥デンプン粉末と、オランダの物理学者カッツ博士のデンプン回析とを結びつけ、当社のデンプン加工食品が優れた食品であることを証明しました。

アルファ米の開発は、成功を収めました。ジャングルでは煙を上げず、潜水艦は浮上をせず、水を注ぐだけで食べられる軍糧食として、終戦までに6千200トンが納入されました。

※「餅の素」を含めると2万7千300トン(約3億食分)が軍事食糧として供されました。

すべての人の役に立つ保存食へ

戦争が終わり、日本の食糧事情は逼迫(ひっぱく)します。特に乳幼児や病人の食料とその貯蔵が、「国民の栄養問題」として重要視されるようになりました。この重大な問題に対して、当社のアルファ化デンプンとアルファ米が安全かつ保存性に優れていると評価され、多くの命を守る食料として重宝されました。

時代が流れ、アルファ米はお腹を満たすための軍事食糧から、美味しい平和的食糧へと生まれ変わりました。現在では、自治体や企業における災害対策用の非常用保存食品、また海外旅行者や登山者の携行食として、広く利用されています。

どこでも、どんな時にも、ごはんのホッとする味わいを。アルファ米の活躍の場は、どんどん広がっています。